これを読めば民泊に必要な消防用設備が分かります!

今、注目のビジネスまたはサイドビジネスの『民泊』の開業時に必要な消防設備品について解説していきます。『民泊』とは住宅の全部または一部を活用して、旅行者などに宿泊サービスを提供する行為を指します。その際に『設備』として設置するべき消防設備についてご案内いたします。

本記事で記載している必要な消防用設備等や誘導灯の免除要件については所轄消防によって扱いが異なる場合がありますので、事前に所轄消防に協議・相談されることをおすすめします。

基本的に本記事で紹介されている消防設備品や設置すべき機器については所轄の消防署によって扱いが異なる場合がありますので、事前に諸葛消防署に協議・相談されることを推奨いたします。

ご紹介する項目~目次~

- 民泊について~民泊とはどんなビジネス?

- タイプ別民泊のスタイルについて

- 民泊開業時には絶対必要な消防設備用品について

- 民泊の用途における適切な消防設備用品につ

- 特定小規模施設用自動火災報知設備について

- まとめ

民泊とはどんなビジネス?

一般に『民泊』とは住宅(一戸建住宅や共同住宅など)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを言います。

【以下、引用】

平成25年12月に「国家戦略特別区域法」第13条において「旅館業法の特例」が規定されて、「東京圏」(東京都、神奈川県、千葉市及び成田市)と、「関西圏」(大阪府、兵庫県及び京都府)と、福岡市及び北九州市が区域指定されました。

また都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)が一定の要件を満たすものを「外国人滞在施設経営事業(特区民泊事業)」として認定した場合、旅館業法第3条第一項(旅館業の許可)の適用を除外して、民泊新法での取扱いで宿泊(住宅宿泊事業)を行うことができます。

平成30年6月15日にこの民泊を解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が施行になりました。この新法の施行に合わせて全国53自治体が独自の条例を制定して、上記民泊法に上乗せする形で厳しい営業規制を設けています。

※出所:ビルメイツ様~https://www.builme.jp/media/syoubouyousetubi/minpaku_gimu/

民泊の規制を実施する自治体の主な条例について

以下に自治体条例の一部を紹介していきます。

東京都千代田区…管理人が当該民泊の近くにいない場合は全域で営業できない。

神奈川県…箱根の別荘地で繁忙期の営業を禁止。

新潟県…小中学校などから100m以内の地区は、授業日の営業を禁止。

埼玉県川口市…駅周辺を除くほぼ全域で、営業を7〜9月の年62日間に限定。

兵庫県西宮市…民泊を行なう建物の周辺15m以内の住民を集めて事前の説明会を開く。

他にも各自治体により条例がありますので、民泊を始めようとしている方は必ず出店の自治体に確認をとる

必要がございます。

※出所:ビルメイツ様~https://www.builme.jp/media/syoubouyousetubi/minpaku_gimu/

様々な民泊の種類について

一般的に『民泊』というものでも、実は様々種類がございます。

以下にその種類のご説明をさせていただきます。

① 旅館業法で規定されている「簡易宿所営業」。

② 民泊新法で定める「家主居住型」「家主不在型」。

③ 国家戦略特区の民泊(特区内に限る)。

になります。

民泊に必要な消防用設備

上記民泊事業を認定する審査基準の一つに「消防法令で義務付けられている設備等が設置されていること。」という規定があるので説明していきます。

本記事は平成29.10.27 消防予第330号「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱い」を参考にしています。

※引用:※出所:ビルメイツ様~https://www.builme.jp/media/syoubouyousetubi/minpaku_gimu/

民泊に必要な消防用設備

上記民泊事業を認定する審査基準の一つに「消防法令で義務付けられている設備等が設置されていること。」という規定があるので説明していきます。

本記事は平成29.10.27 消防予第330号「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱い」を参考にしています。

住宅宿泊事業を営む住宅は、外国人を含む不特定の者が、使い慣れないコンロ等の火気使用設備等を用いること等により出火の危険性が高まることや、建物の構造に不案内なため避難に時間を要するなど、出火の危険性や火災時の避難困難性等が懸念されることから、滞在者や他の居住者の安全確保のため、消防法令に基づく防火安全対策(消防用設備等の設置や防火管理等)が適切に講じられるように次項のとおり用途を扱う。平成29.10.27 消防予第330号「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱い」

民泊の用途の選定方法

※ここでは令別表第一の用途で解説しています。

「一戸建て住宅」及び「共同住宅等の住戸」の用途

- 宿泊室の面積が50㎡以下の場合・・・家主居住型なら住宅、家主不在型なら5項イ(宿泊所等)。

- 宿泊室の面積が50㎡超えの場合・・・家主居住型・家主不在型共に5項イ(宿泊所等)。

※宿泊室とは「宿泊者が就寝するための部屋」。

共同住宅等の「棟」の用途

- 全ての住戸が住宅→5項ロ(共同住宅)

- 一部の住戸を民泊に使用→16項イ(複合用途防火対象物)

- 大部分の住戸を民泊に使用→5項イ(宿泊所等)

上記の判定を行い、「住宅」「5項イ」「5項ロ」「16項イ」の区分と延べ面積等により設置されるべき消防用設備が決まります。

※家主等の居住・不在の判断は、一戸建て住宅の場合は棟単位、共同住宅等の場合は住戸単位で行う。

例として、一戸建てを利用して、家主が同居し、6畳間を4部屋宿泊室(民泊として使用)とすると、宿泊室は延べ約44㎡(6畳は約11㎡なので4部屋で約44㎡)となり、「住宅」の区分になる。逆に家主が不在の場合は面積関係なく5項イになる。

用途によって異なる適切な消防用設備

民泊の用途の選定ができたら、用途によって適切な消防用設備の設置を行いましょう。

「住宅」の場合

- 住宅用火災警報器を宿泊室等に設置する。

- その他(消火器や誘導灯など)は所轄消防により必要

「5項イ」の場合

●消火器

延べ面積150㎡以上のもの、又は地階・無窓階・3階以上の階が床面積50㎡以上

●自動火災報知設備

面積に関係なく全てに必要(特定小規模施設用自動火災報知設備が使用できる場合あり。)

●誘導灯

全てに必要(一定の要件を満たす場合は免除可能)

●スプリンクラー設備

11階以上のもの、又は延べ面積6000㎡以上など(一定の要件を満たす場合は免除可能)

●消防用設備等の点検報告

点検を年2回、報告が年1回

●防火管理の必要性

建物全体の収容人数が30人以上のもの(防火管理者の選任、消防計画の作成など)

●防炎物品の使用

全てに必要(カーテン・じゅうたんなど)

「5項ロ」の場合

●消火器

延べ面積150㎡以上のもの、又は地階・無窓階・3階以上の階が床面積50㎡以上

●自動火災報知設備

延べ面積500㎡以上のもの

●住宅用火災警報器

自動火災報知設備の設置を要しない部分の寝室等に設置する。

●誘導灯

地階・無窓階・11階以上の階

●スプリンクラー設備

11階以上のもの(一定の要件を満たす場合は免除可能)

●消防用設備等の点検報告

点検を年2回、報告が3年に1回

●防火管理の必要性

建物全体の収容人数が50人以上のもの(防火管理者の選任、消防計画の作成など)

●防炎物品の使用

建物の高さが31mを超えるもの

「16項イ」の場合

●消火器

延べ面積150㎡以上のもの(5項・イと5項・ロの面積による)、又は地階・無窓階・3階以上の階が床面積50㎡以上

●自動火災報知設備

延べ面積300㎡以上のもの(5項・イ部分が全体の10%以下の場合は5項・イ部分のみ)・延べ面積300㎡未満のもの(5項・イ部分のみ)等。

●住宅用火災警報器

自動火災報知設備の設置を要しない部分の寝室等に設置する。

●誘導灯

全てに必要(一定の要件を満たす場合は免除可能)

●スプリンクラー設備

11階以上のもの、又は5項・イ部分が3000㎡以上など(一定の要件を満たす場合は免除可能)

●消防用設備等の点検報告

点検を年2回、報告が年1回

●防火管理の必要性

建物全体の収容人数が30人以上のもの(防火管理者の選任、消防計画の作成など)

●防炎物品の使用

建物の高さが31mを超えるもの、又は5項・イ部分

※注意※ 上記は、消防法で求められる主な対応を整理したもので、建物の規模や形状等により他の対応を求められる場合(建物がラスモルタル造で漏電火災警報器が必要など)や、各自治体による条例(火災予防条例)が定められている為、上記とは違った対応が必要な場合がありますので、詳細は管轄の消防本部に確認する必要があります。

※引用※出所:ビルメイツ様~https://www.builme.jp/media/syoubouyousetubi/minpaku_gimu/

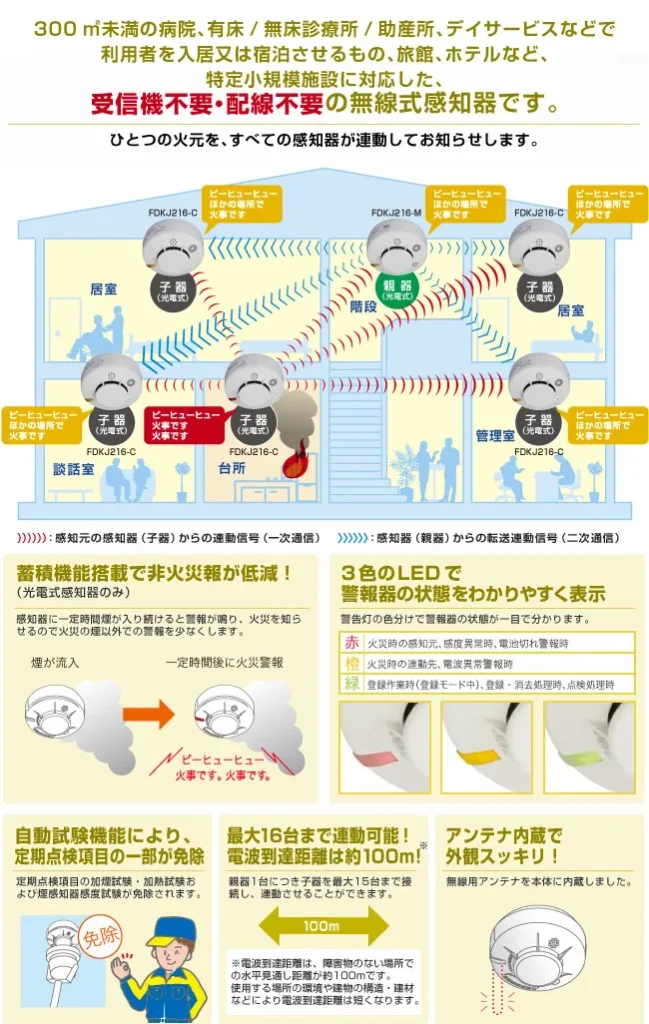

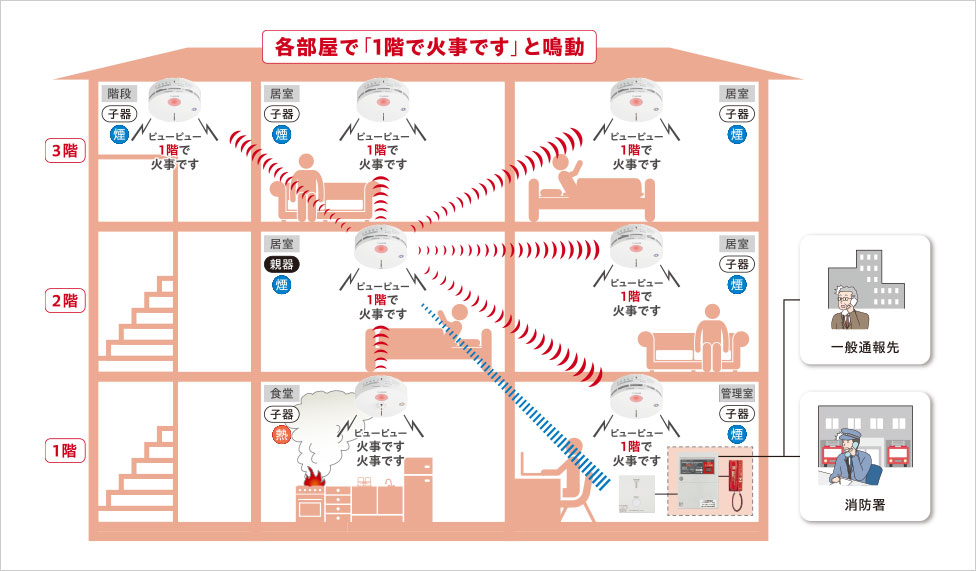

特定小規模施設用自動火災報知設備について

建物の用途判断で自動火災報知設備(以下、自火報)を設置が必要になった場合、工事は消防設備士甲種4類保持者が行い、受信機や感知器や音響装置などの設置、配線の通線等大がかりな工事になり多大な負担がかかってしまいます。

ですが、もし建物の延べ面積が300㎡未満なら「特定小規模施設用自動火災報知設備」というものを使うことができるかもしれません(所轄消防によります)。

特定小規模施設用自動火災報知設備の特徴は下記になります。

- 電池式の感知器で電源の配線工事が不要

- 感知器同士が無線通信を行うので感知器間の配線工事が不要

- 感知器自体が警報を発するので音響装置の設置不要

- すべての感知器が連動して警報音を発するので受信機の設置不要

- 工事には消防設備士の資格不要で、工事に着工する前の所轄消防へ提出する着工届も不要(工事後の設置届は必要)

特定小規模施設用自動火災報知設備はリーズナブルですが、無線式の為、電波環境によっては感知器同士の通信が行えずに使えない場合もあるので注意が必要です。

特定小規模施設用自動火災報知設備 : 連動型 ワイヤレス感知器の製品ご紹介!

煙感知型

親器・煙感知器

パナソニック BGW42717 ※通常弊社在庫商品・即日出荷対応商品・定価から割引あり

※商品画像をタップすると弊社運営サイト『防災ワン』で製品詳細の確認と購入ができます。

希望小売価格 17,300円(税抜)

光電式スポット型感知器2種(試験機能付)

(火災発生区域特定機能付)

(無線式・連動型警報機能付・電池式)(親器)

検定型式番号:感第2024~10号

子器・煙感知器

パナソニック BGW42427 ※通常弊社在庫商品・即日出荷対応商品・定価から割引あり

※商品画像をタップすると弊社運営サイト『防災ワン』で製品詳細の確認と購入ができます。

希望小売価格 15,800円(税抜)

光電式スポット型感知器2種(試験機能付)

(火災発生区域特定機能付)

(無線式・連動型警報機能付・電池式)(子器)

検定型式番号:感第2024~11号

熱感知型

子器・熱感知器

パナソニック BGW42127 ※通常弊社在庫商品・即日出荷対応商品・定価から割引あり

※商品画像をタップすると弊社運営サイト『防災ワン』で製品詳細の確認と購入ができます。

希望小売価格 15,300円(税抜)

定温式スポット型感知器特種65℃(試験機能付)

(火災発生区域特定機能付)

(無線式・連動型警報機能付・電池式)(子器)

使用参考例

パナソニックより

上記パナソニックの使用参考例での機器構成は

親機 : 煙感知器が1台 BGW42717 ※通常弊社在庫商品・即日出荷対応商品・割引あり

子機 : 煙感知器が5台 BGW42427 ※通常弊社在庫商品・即日出荷対応商品・割引あり

子機 : 熱感知器が1台 BGW42127 ※通常弊社在庫商品・即日出荷対応商品・割引あり

上記の通りとなります。

基本的な機器構成は親機1台と子機(最大14台まで)の組み合わせとなります。

設置位置については所轄の消防署に開業予定または開業中の物件図面をお持ちになり指示を仰いで確認をとられることをお勧めします。

記事内、引用箇所があります。

引用箇所の出所:ビルメイツ様~https://www.builme.jp/media/syoubouyousetubi/minpaku_gimu/